Nacida en Böckelheim sobre el Nahe en el año 1098; muerta en Rupertsberg cerca a Bingen en el 1179; su fiesta se celebra el 17 de septiembre. Es desconocido el apellido de la familia de esta gran vidente y profetiza, llamada la Sibila del Rin. Los primeros biógrafos dan a sus padres los nombres de Hildeberto y Matilde (o Matilda), hablan de su nobleza y opulencia, pero no dan ningún detalle de sus vidas. Escritores posteriores la llaman Santa Hildegarda de Böckelheim, de Rupertsberg, o de Bingen. Las leyendas la harían una Condesa de Spanheim. J. May (Katholik. XXXVII, 143) muestra mediante cartas y otros documentos que ella probablemente pertenecía a la familia ilustre de Stein cuyos descendientes son los actuales Príncipes de Salm. Su padre era un soldado al servicio de Meginhard, Conde de Spanheim. Hildegarda fue una niña débil y enfermiza, y en consecuencia no recibió más que una poca educación en su hogar. Sus padres, a pesar de estar muy comprometidos en ocupaciones del mundo, tenían una inclinación religiosa y habían prometido a la niña para el servicio de Dios. A la edad de ocho años fue puesta bajo el cuidado de Juta, hermana del Conde Meginhard, que vivía como monja en el Disenberg (o Disibodenberg, la Montaña de San Disibod) en la Diócesis de Speyer. Tampoco aquí le fue dada a Hildegarda más que una mínima instrucción dado que era muy afligida por la enfermedad, estando con frecuencia escasamente capaz de caminar y a menudo privada incluso del uso de sus ojos. Se le enseño a leer y a cantar los salmos en Latín, lo suficiente para el canto del Oficio Divino, pero nunca aprendió a escribir. Más adelante fue investida con el hábito de San Benito e hizo su profesión religiosa. Juta murió en el año 1136, e Hildegarda fue designada superiora. Numerosas aspirantes se unieron a la comunidad y ella decidió irse a otra localidad, impelida además, como ella dice, por un mandato Divino. Escogió Rupertsberg cerca de Bingen en la orilla izquierda del Rin, aproximadamente a quince millas (unos 24 kilómetros) de Disenberg. Tras superar muchas dificultades y obtener el permiso del señor del lugar, el Conde Bernardo de Hildesheim, se estableció en su nuevo hogar con dieciocho hermanas en el 1147 o 1148 (1149 o 1150 según Delehaye). Probablemente en el 1165 fundó otro convento en Eibingen en el lado derecho del Rin dónde una comunidad ya había sido establecida en 1148, el cual, sin embargo, no tuvo éxito.

Nacida en Böckelheim sobre el Nahe en el año 1098; muerta en Rupertsberg cerca a Bingen en el 1179; su fiesta se celebra el 17 de septiembre. Es desconocido el apellido de la familia de esta gran vidente y profetiza, llamada la Sibila del Rin. Los primeros biógrafos dan a sus padres los nombres de Hildeberto y Matilde (o Matilda), hablan de su nobleza y opulencia, pero no dan ningún detalle de sus vidas. Escritores posteriores la llaman Santa Hildegarda de Böckelheim, de Rupertsberg, o de Bingen. Las leyendas la harían una Condesa de Spanheim. J. May (Katholik. XXXVII, 143) muestra mediante cartas y otros documentos que ella probablemente pertenecía a la familia ilustre de Stein cuyos descendientes son los actuales Príncipes de Salm. Su padre era un soldado al servicio de Meginhard, Conde de Spanheim. Hildegarda fue una niña débil y enfermiza, y en consecuencia no recibió más que una poca educación en su hogar. Sus padres, a pesar de estar muy comprometidos en ocupaciones del mundo, tenían una inclinación religiosa y habían prometido a la niña para el servicio de Dios. A la edad de ocho años fue puesta bajo el cuidado de Juta, hermana del Conde Meginhard, que vivía como monja en el Disenberg (o Disibodenberg, la Montaña de San Disibod) en la Diócesis de Speyer. Tampoco aquí le fue dada a Hildegarda más que una mínima instrucción dado que era muy afligida por la enfermedad, estando con frecuencia escasamente capaz de caminar y a menudo privada incluso del uso de sus ojos. Se le enseño a leer y a cantar los salmos en Latín, lo suficiente para el canto del Oficio Divino, pero nunca aprendió a escribir. Más adelante fue investida con el hábito de San Benito e hizo su profesión religiosa. Juta murió en el año 1136, e Hildegarda fue designada superiora. Numerosas aspirantes se unieron a la comunidad y ella decidió irse a otra localidad, impelida además, como ella dice, por un mandato Divino. Escogió Rupertsberg cerca de Bingen en la orilla izquierda del Rin, aproximadamente a quince millas (unos 24 kilómetros) de Disenberg. Tras superar muchas dificultades y obtener el permiso del señor del lugar, el Conde Bernardo de Hildesheim, se estableció en su nuevo hogar con dieciocho hermanas en el 1147 o 1148 (1149 o 1150 según Delehaye). Probablemente en el 1165 fundó otro convento en Eibingen en el lado derecho del Rin dónde una comunidad ya había sido establecida en 1148, el cual, sin embargo, no tuvo éxito.

La vida de Hildegarda como niña, religiosa, y superiora fue extraordinaria. Pasando mucho tiempo sola a causa de su frágil salud, desarrollo una vida interior, intentando hacer uso de todo para su propia santificación. Desde sus primeros años fue favorecida con visiones. Ella dice de sí misma:

Hasta mi decimoquinto año vi mucho, y relaté algunas de las cosas vistas a otros, quienes inquirían con asombro, de donde podrían venir tales cosas. Yo también me preguntaba y durante mi enfermedad le pregunté a una de mis enfermeras si también veía cosas similares. Cuando contestó que no, un gran temor me poseyó. Frecuentemente, en mi conversación, relataba cosas del futuro, las cuales yo veía como si fueran del presente, pero, notando el asombro de mis oyentes, me volví más reservada.

Esta situación continuó hasta el fin de su vida. Juta había notado sus dones y se los había hecho conocidos a un monje de la abadía vecina, pero, al parecer, no se hizo nada en el momento. Cuando tenía aproximadamente cuarenta años de edad, Hildegarda recibió un mandato de divulgar al mundo lo que ella veía y oía. Ella dudó, temerosa de lo qué las personas podrían pensar o decir, a pesar de que estaba plenamente convencida del carácter Divino de las revelaciones. Pero, continuamente urgida, reprendida, y amenazada por la voz interior, manifestó todo a su director espiritual, y a través de él al abad bajo cuya jurisdicción estaba puesta su comunidad. Entonces se le ordeno a un monje que pusiera por escrito cualquier cosa que ella relatara; algunas de sus monjas también la ayudaban con frecuencia. Los escritos fueron sometidos al obispo (Enrique, 1145-53) y al clero de Mainz (Maguncia) que los declaro como provenientes de Dios. La cuestión fue llevada también a conocimiento de Eugenio II (1145-53) quién estaba en Trier (Tréveris) en el 1147. Albero de Cluny, Obispo de Verdun, fue comisionado para investigar e hizo un informe favorable. Hildegarda continuó sus escritos. Muchedumbres de personas se congregaron en torno a ella, provenientes de los alrededores y de todas partes de Alemania y la Galia, para escuchar palabras de sabiduría de sus labios, y para recibir consejo y ayuda en las dolencias corporales y espirituales. Estos no provenían solo de entre la gente vulgar sino que también hombres y mujeres notables de la Iglesia y del Estado eran llevados por las noticias de su sabiduría y santidad. Así por ejemplo, leemos que el Arzobispo Enrique de Mainz (Maguncia), el Arzobispo Eberhard de Salzburgo y el Abad Luis de San Eucario en Trier (Tréveris), le hicieron visitas. Santa Isabel de Schönau era amiga íntima suya y frecuente visitante. Tritemio en su «Crónica» habla de una visita de San Bernardo de Claraval, pero esto probablemente no sea correcto. No sólo en su casa da consejo, sino también en el extranjero. Muchas personas de todos los estados de vida le escribían y recibían respuesta, por lo que su correspondencia es bastante extensa. Su gran amor por la Iglesia y sus intereses la llevo a hacer muchas jornadas; visitaba a intervalos las casas de Disenberg y Eibingen; por una invitación vino a Ingelheim a ver al Emperador Federico; viajó a Würzburg, Bamberg, y la vecindad de Ulm, Cologne (Colonia), Werden, Trier (Tréveris), y Metz. No es verdad, sin embargo, que halla visto París o la tumba de San Martín en Tours.

En el último año de su vida Hildegarda tuvo que atravesar una prueba muy dura. En el cementerio adyacente a su convento fue enterrado un joven que había estado una vez bajo excomunión. Las autoridades eclesiásticas de Mainz (Maguncia) exigieron que hiciera sacar el cuerpo. Ella no se consideró obligada a obedecer dado que el joven había recibido los santos oleos y se supone que estaba por consiguiente reconciliado con la Iglesia. Una sentencia de entredicho fue puesta sobre su convento por el capítulo de (Mainz) Maguncia, la sentencia fue confirmada por el obispo Christian (V) Buch que en ese momento se encontraba en Italia. Tras mucha preocupación y correspondencia logro que el entredicho fuera levantado. Murió de santa muerte y fue enterrada en la iglesia de Rupertsberg.

Hildegarda fue grandemente venerada en vida y después de su muerte. Su biógrafo, Teodorico, la llama santa, y de muchos milagros se dice haber sido hechos a través de su intercesión. Gregorio IX (1227-41) e Inocencio IV (1243-54) ordenaron un proceso de investigación el cual fue repetido por Clemente V (1305-14) y por Juan XXII (1316-34). Ninguna canonización formal ha tenido lugar , pero su nombre está en el Martirologio Romano y su fiesta es famosa en las Diócesis de Speyer, Mainz (Maguncia), Trier (Tréveris), y Limburg, también en la Abadía de Solesmes dónde un oficio propio es cantado (Brev. Monast. Tornac., 18 Sept.). Cuando el convento de Rupertsberg fue destruido en 1632 las reliquias de la santa fueron llevadas a Colonia y más tarde a Eibingen. En la secularización de este convento, fueron colocadas en la iglesia parroquial del lugar. En 1857 un reconocimiento oficial fue hecho por el Obispo de Limburg y las reliquias fueron puestas en un altar especialmente construido. En esta ocasión el pueblo de Eibingen la escogió como patrona. El 2 de julio del 1900, fue puesta aquí la piedra angular para el nuevo convento de Santa Hildegarda. El trabajo fue comenzado y completado a través de la munificencia del Príncipe Karl de Löwenstein, y las monjas Benedictinas de San Gabriel en Praga entraron a la nueva casa (17 Sept., 1904).

Todos los manuscritos encontrados en el convento en Eibingen fueron transferidos en 1814 a la biblioteca estatal en Wiesbaden. De esta colección el primero y mayor trabajo de Santa Hildegarda es el «Scivias» (Scire o vias Domini, o vias lucis), parte del cual había sido presentado al Arzobispo de Mainz (Maguncia). Ella lo comenzó en 1141 y trabajó en él durante diez años. Es una producción extraordinaria y difícil de entender, todo el profético y admonitorio al estilo de Ezequiel y el Apocalipsis. En la introducción ella habla de sí misma y describe la naturaleza de sus visiones. Siguen tres libros, el primero contiene seis visiones; el segundo da siete visiones y tiene alrededor del doble el tamaño del primero; el tercero, igual en tamaño a los otros dos juntos, tiene trece visiones. El «Scivias» representa a Dios en Su Santa Montaña con la humanidad en la base; narra la condición original del hombre, su caída y redención, el alma humana y sus luchas, el Santo Sacrificio de la Misa, los tiempos por venir, el hijo de perdición y el fin del mundo. Las visiones se entremezclan con admoniciones saludables a vivir en el temor del Señor. Los manuscritos del «Scivias» están también en Cues y en Oxford. Fue impreso por primera vez en París (1513) en un libro que contiene además los escritos de varias otras personas. Fue impreso de nuevo en Colonia en 1628, y fue reproducido por Migne, PL 197. El «Liber vitae meritorum» escrito entre 1158 y 1163, es una descripción pintoresca de la vida de un Cristiano virtuoso y de su contrario. Fue impreso por primera vez por Pitra, «Analecta Sacra», VIII (Monte Cassino, 1882). El «Liber divinorum operum» (1163-70) es una contemplación de toda la naturaleza a la luz de fe. El sol, la luna, y las estrellas, los planetas, los vientos, los animales, y el hombre, son en sus visiones expresión de algo sobrenatural y espiritual, y como ellos vienen de Dios deben conducir a Él (Migne, el loc. cit.). Mansi, en «Baluzii Missell». (Lucca, 1761), II, 337, lo toma de un manuscrito perdido desde entonces. Su «Carta a los Prelados de Mainz (Maguncia)» con respecto al entredicho puesto sobre su convento es colocada aquí entre sus trabajos por el manuscrito de Wiesbaden; en otros manuscritos está ubicado entre sus cartas. El manuscrito de Wiesbaden le anexa nueve pequeños ensayos: Sobre la Creación y la caída del hombre; el trato de Dios a los renegados; sobre el sacerdocio y la Santa Eucaristía; sobre la unión entre Cristo y la Iglesia; sobre la Creación y la Redención; sobre los deberes de los jueces seculares; sobre las alabanzas a Dios con oraciones entremezcladas. «Liber Epistolarum et Orationum»; el manuscrito de Wiesbaden contiene las cartas de y para Eugenio III, Anastasio V, Adrian IV, y Alejandro III, El Rey Conrad III, el Emperador Federico, San Bernardo, diez arzobispos, nueve obispos, cuarenta y nueve abades y prebostes de monasterios o capítulos, veintitrés abadesas, muchos sacerdotes, maestros, monjes, monjas, y comunidades religiosas (P. L., loc. cit.). Pitra pone muchas adiciones; L. Clarus las editó en una traducción alemana (Ratisbon, 1854). «Vita S. Disibodi» y «Vita S. Ruperti»; éstos «Vitae», los cuales además Hildegarda declara ser revelaciones, fueron probablemente producto de las tradiciones locales y siendo, sobre todo la de San Ruperto, de fuentes muy exiguas; tienen sólo valor de legenda. «Expositio Evangeliorum» cincuenta homilías en alegoría (Pitra, el loc. cit.). «Lingua Ignota»; el manuscrito, en once folios con una lista de novecientas palabras de un idioma desconocido, principalmente sustantivos y sólo unos pocos adjetivos, una explicación en latín, y en algunos casos en alemán, junto con un alfabeto desconocido de veintitrés letras impreso por Pitra. Una colección de setenta himnos y sus melodías. Un manuscrito de esto está también en Afflighem, impreso por Roth (Wiesbaden, 1880) y por Pitra. No sólo en este trabajo, sino en otros lugares Hildegarda exhibe elevados dotes poéticos, transfigurados por su persuasión íntima de una misión Divina. «Liber Simplicis Medicinae» y «Liber Compositae Medicinae»; el primero fue editado en 1533 por Schott en Strasburgo como «Physica S Hildegardis», El Dr. Jessen (1858) encontró un manuscrito de este en la biblioteca de Wolfenbuttel. Consiste de nueve libros que tratan de las plantas, de los elementos, de los árboles, de las piedras, de los peces, de los pájaros, de los cuadrúpedos, de los reptiles, de los metales, impresos por Migne como «Subtilitatum Diversarum Naturarum Libri Novem.» En I859, Jessen logró obtener de Copenhague un manuscrito titulado «Hildegardis Curae et Causae», y examinándolo comprobó satisfecho que era el segundo trabajo médico de la santa. Consiste en cinco libros y tratados de las divisiones generales de las cosas creadas, del cuerpo humano y de sus dolencias, de las causas, síntomas, y tratamiento de enfermedades. «38 Solutiones Quaestionum» son las respuestas a preguntas propuestas por los monjes de Villars a través de Gilberto de Gembloux sobre varios textos de la Escritura (P. L., loc. el cit.). «Explanatio Regulae S. Benedicti», también declarado revelación, exhibe la regla tal como la entendía y aplicaba en esos días por un superior inteligente y moderado. «Explanatio Symboli S. Athanasii», una exhortación dirigida a sus hermanas en religión. El «Revelatio Hildegardis de Fratribus Quatuor Ordinum Mendicantium», y las otras profecías contra los Mendicantes, etc., son falsificaciones. El «Speculum futurorum temporum» es una adaptación libre de textos escogidos de sus escritos hecha por Gebeno, prior de Eberbach (Pentachronicon, 1220). Algunos impugnarán la autenticidad de sus escritos, entre otros Preger en su «Gesch. der deutchen Mystik», 1874, pero sin razones suficientes. (Ver Hauck en «Kirchengesch. Deutschl», IV,398 sqq). Su correspondencia es para ser leída con cautela; tres cartas de papas han sido probadas falsas por Von Winterfeld en «Neue Archiv», XXVII, 297.

La primera biografía de Santa Hildegarda fue escrita por los monjes contemporáneos Godofredo y Teodorico. Guilberto de Gembloux comenzó otra.

FRANCIS MERSHMAN

Transcrito por Michael C. Tinkler

Traducido por Bartolomé Santos

(Fuente: Enciclopedia Católica)

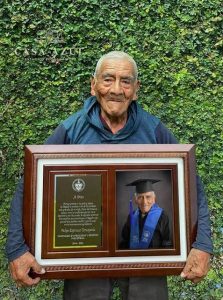

El tener una edad no es un obstáculo más allá de lo que la naturaleza por enfermedad nos impide, demos un paso más. Aún podemos descubrir que somos realmente imagen de Dios, realidad que algunos hemos ido perdiendo por los acontecimientos, los sueños, las experiencias, los fracasos. Ahora con dolores en los huesos, reuma, enfermedades crónicas. La sociedad nos hace sentir que somos un estorbo, al contrario, debemos ser personas con capacidad de amor, de apertura de espíritu, de búsqueda de la verdad, la justicia, la paz y la felicidad. Debemos transmitir esperanza, consuelo, confianza para que los que vienen detrás sean mejores que nosotros. Con la sabiduría de nuestra vida podemos disfrutar de las palabras de Jesús: “donde yo estoy estarán ellos conmigo”. Debemos hacer realidad la oración que Jesús nos dejó “perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Todo con la seguridad de que somos amados desde lo alto del cielo y desde lo ancho de la tierra, porque somos un don no un lastre, aún cansados, seguimos caminando dando muestras de que Dios nos ama, aunque nos pesa el alma con ciertos recuerdos y amarguras. En los días que la tristeza, la soledad, el pesimismo nos asaltan, debemos aprovecharlos para buscar en nuestro interior y conocernos mejor. Sabemos que con Cristo todo lo podemos. Debemos aprovechar los buenos momentos que la vida nos depare, no encerrarnos, salir, ir con amigos y por supuesto admitir todas las opiniones.

El tener una edad no es un obstáculo más allá de lo que la naturaleza por enfermedad nos impide, demos un paso más. Aún podemos descubrir que somos realmente imagen de Dios, realidad que algunos hemos ido perdiendo por los acontecimientos, los sueños, las experiencias, los fracasos. Ahora con dolores en los huesos, reuma, enfermedades crónicas. La sociedad nos hace sentir que somos un estorbo, al contrario, debemos ser personas con capacidad de amor, de apertura de espíritu, de búsqueda de la verdad, la justicia, la paz y la felicidad. Debemos transmitir esperanza, consuelo, confianza para que los que vienen detrás sean mejores que nosotros. Con la sabiduría de nuestra vida podemos disfrutar de las palabras de Jesús: “donde yo estoy estarán ellos conmigo”. Debemos hacer realidad la oración que Jesús nos dejó “perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Todo con la seguridad de que somos amados desde lo alto del cielo y desde lo ancho de la tierra, porque somos un don no un lastre, aún cansados, seguimos caminando dando muestras de que Dios nos ama, aunque nos pesa el alma con ciertos recuerdos y amarguras. En los días que la tristeza, la soledad, el pesimismo nos asaltan, debemos aprovecharlos para buscar en nuestro interior y conocernos mejor. Sabemos que con Cristo todo lo podemos. Debemos aprovechar los buenos momentos que la vida nos depare, no encerrarnos, salir, ir con amigos y por supuesto admitir todas las opiniones.